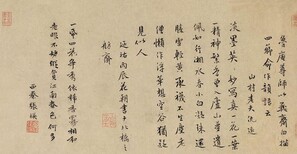

私人线下收购名人名画那里收字画

- 面议

- 2025-02-10 20:54:04

- 字画鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

出身于文物店的书画鉴定

先生,1983年参加了文化部文物局成立的中国古代书画鉴定小组。他治学严谨,考证精微,在七人中尤以熟悉小名头而,这正好可以弥补偏重大家研究的不足,对于整体把握中国书画史和鉴藏传世书画颇具意义。在长期的实践中,勤奋好学的品行使得他尤精于书画断代、辨伪中的相关细节,如他对明代吴应卯大量伪冒祝允明作品、王宠的弟子金用伪造其师作品、八大山人和张大千赝品的研究等。这种极为精细的研究,对于甄别当今以高超手段作伪的书画现实意义。

鉴定工作,本应是"铁面无私"的,但从种种角度"侦破",按极公正的情理"宣判"。然而它究竟不同于自然科学,"一加二等于三,"氢二氧一是水",即使赵政、项羽出来,也无法推翻。而鉴定工作,则常有许许多多社会阻力,使得结论不正确,不公平,固然有时限于鉴者的认识,这里所指的是"屈心"作出的一些结论。因此我初步得出了八条:一皇威、二挟贵、三挟长、四护短、五尊贤、六远害、七忘形、八容众。项是造成不正不公的原因,后一种是工作者应自我警惕保持的态度。

古代皇帝所喜好、所肯定的东西,谁也不敢否定。乾隆得了一卷仿得很不像样的黄子久《富春山居图》,作了很多诗,题了若干次,后来得到真本,不好转还了,便命梁诗正在真本上题说它是伪本。这种瞪着眼睛说谎话的事,在历代高权利的集中者皇帝口中,本不稀奇,但在真伪是非问题上,却是冤案。

康熙时陈邦彦学董其昌的字逼真,康熙也喜爱董字。一次康熙把各省官员"进呈"的许多董字拿出命陈邦彦看,问他这里边有哪些件是他仿写的,陈邦彦看了之后说自己也分不出了,康熙大笑(见《庸闲斋笔记》)。自己临写过的乃至自己造的伪品,焉能自己都看不出。无疑,如果指出,那"进呈"人的"礼品价值"就会降低,陈和他也会结了冤家。说自己也看不出,又显得自己书法"乱真"。这个答案,一举两得,但这能算公平正确的吗?

笔者一次在朋友家聚集看画,见到一件挂品,一时忘形地攘臂而呼:"真的!"还和旁人强辩一番。有人便写说:"立扬新令,真假一言定。不同意见人,打成反革命。"我才凛然自省,向人道歉,认识到如何尊重群众!

一次收到外地一册宋人书札,拿到北京故宫嘱为鉴定。唐兰先生、徐邦达先生、刘九庵先生,还有几位年轻同志看了,意见不完全一致,共同研究,极为和谐。为了集思广益,把我找去。我提出些备参考的意见,他们以为理由可取,就定为真迹,请外地单位收购。后唐先生说:"你这一言,定则定矣。"不由得触到我那次目无群众的旧事,急忙加以说明,是大家的共同意见,并非是我"一言堂"。我说:"先生漏了一句:‘定则定矣’之上还有 ‘我辈数人’呢。"这两句原是陆法言(切韵序)中的话,唐先生是极熟悉的,于是仰面大笑,我也如释重负。颜鲁公说:"齐桓公九合诸侯,一匡天下,葵丘之会,微有振矜,叛者九国。故曰行百里者半九十里,言口晚节末路之难也。"这话何等沉痛,我辈可不戒哉!以上诸例,都是有根有据的真人真事,仿章学诚《古文十弊》的例子,略述如此。

故宫的老一辈学者,不是把书画鉴定视为一项单纯的“技术活”,而是明确藏品的价值,与文物藏品有很深的感情,有着负责认真的工作态度。这是故宫学人的优良传统。杨新先生既学习继承徐邦达等先生的研究方法和学术思想,又学习实践他们对故宫、对文化遗产、对自身工作的严谨认真的态度。

徐邦达、启功先生的教诲,一般不是耳提面命,而主要体现在他们具体的书画鉴定过程中。他们的片言只语,往往重若千钧,凝结着老先生的才学与识见,是他们毕生经验的总结,其中就有度人的“金针”。对学习者来说,则要处处留心,仔细观察,反复体味,当然也要具备相当的基础,还要有灵性和悟性。杨新做到了这一点。他的20多本笔记,就是亲承謦欬的学习记录。在《我跟徐邦达先生学鉴定》一文中,更有满怀深情的真切回忆。1980年他随徐先生在云南省博物馆看“参考品”时,凭着积累起来的知识,把一件曾为乾隆皇帝存疑、亦被张珩先生否定的宋代郭熙山水图判为真迹,得到徐先生的认可,说明他在研究鉴定之路上的勤奋与进步。徐邦达对杨新则寄予厚望,

印章作为鉴定书画的一个主要方面,是重视的,因为对于中国书画来说,大多都是有印的。如果一幅标明清中期作品上的印章与已知的确为真迹上的印章完全一致,其他方面又无疑问,基本上就可以断定为真迹。因为在一般情况下,临摹复制的印章多少都会与原印有所不同,印章是极难仿制得与原印一模一样的。

- 字画鉴定

- 近代国画

- 电话联系