字画收购的公司名人字画私人老板收购

- 面议

- 2025-01-08 19:41:08

- 字画鉴定

- 电话联系 13031156616

- 北京聚宝荟艺术品鉴定中心

信息介绍

详细参数

贵人有权有势有钱,谁也不便甚至不敢说"扫兴"的话,这种常情,不待详说。有趣的一次,是笔者从前在一个官僚家中看画,他挂出一条既伪且劣的龚贤名款的画,他说:"这一幅你们随便说假,我不心疼,因为我买的便宜(价低)。"大家一笑,也就心照不宣。下边再看多少件,都一律说是真品了。

有位前辈,误信伪题,把清人画认为元人画。王畅安先生和我惹他生气,他把我们叫去训斥,然后说:"你们还淘气不淘气了?"这是管教小孩的用语,也足见这位老先生和我们的关系。我们回答:"不淘气了。"老人一笑,这画也就是元人的了。

杨新与他的两个同学从中央美院分配到故宫博物院工作。这于中央美院与故宫都有着特殊的意义。对美院来说,他们是该院新开设的美术史系的届毕业生。对故宫来说,在此前后则很少进大学生,直到1987年张忠培先生到故宫博物院当院长时,全院968名职工,其中本科毕业生也仅44人,而且是不同时期因多种原因来到故宫的。因此科班出身的这三个人在“文革”前同时到故宫,这是故宫人才队伍建设的一件大事。他们果然不负众望,后来都成为的,在故宫业务和学术上发挥了承前启后的作用。

杨新在故宫从事中国古代书画的陈列与研究,除努力学习、刻苦钻研业务外,又曾跟随徐邦达、启功先生为主力的中国古代书画鉴定小组到全国各大博物馆鉴定书画,眼界大开,知识渐长,使其书画鉴定研究有了更为厚实的基础。

在杨新的学术之路上,徐邦达、启功两位先生有着重要的影响。

对于启功,人们一般都知道他是书画,其实他成名很早,而且与故宫有很深的缘分。民国时期,故宫博物院设有以学术活动为主旨的,所聘委员俱为有关研究领域的一时之选,故宫聚集了一大批中国当时为的文史及古物研究的学者。抗战胜利后的1947年,故宫重建,后公布的47位委员中,有书画10位,时年35岁的启功就崭露头角,为世所重,与张珩、蒋縠孙、朱家济、邓以蛰、张爰、张伯驹、徐悲鸿、沈尹默、吴湖帆等并列;其他九位的专长都注明为“书画”,唯启功注明是“书画史料”。杨新得到启功指点,自是十分幸运。在杨新的书画鉴定文章中,可以看到经常引用启功的话。可称为他代表作的《书画鉴定三感》,不仅说明是受启功先生《书画鉴定三议》写法的启发,且其第二点“望气”之法得失有无、第三点书画鉴定的“模糊性”,就是直接引自启功的论点并在此基础上结合自己的体会作进一步阐发的。

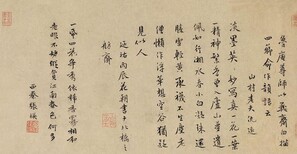

《大唐三藏圣教序》 褚遂良 楷书 局部

著录对于鉴别,虽是间接而不是直接的,然而,仍然起信任作用,而且对加强书画的地位,具有很大的威力,它足以引人入胜或者到迷信的地步。

别字:历来把写别字的问题看得很严重,书画作者等都不至于有此等错误,如书画上或题跋上,尤其是书画上的题款等等出现了这种情况,都被认为是作伪者所露出的马脚。

书画上的印章,主要分为三类:一、作者本人的印章,二、题跋人的印章,三、收藏、鉴赏人的印章。这些印章又分为三个方面:一、姓名、字号、斋馆、堂号印,二、闲文、吉语、警句印,三、收藏、鉴赏印。

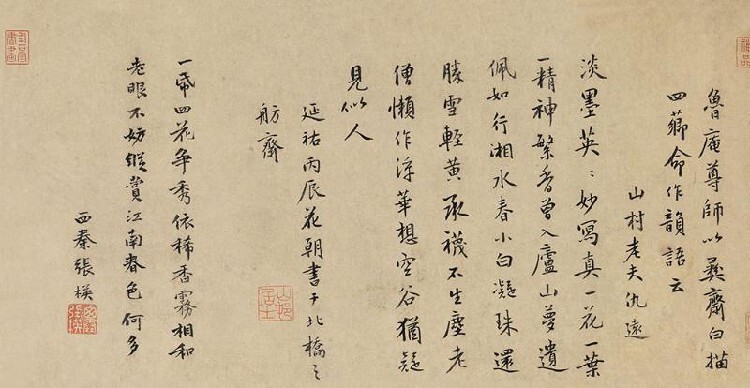

书画鉴赏要从作品的风格、笔墨、色彩、构图、章法、画法、印章、纸张、装裱、题跋等方面来进行,其中主要的方面还是书画本身及书法、印章。

从印章上鉴别,会出现所见印章与真迹印章的一些差异。如印文的粗细,边框的宽窄、破损,印迹的清晰与模糊等。这可能有以下几个原因:一方印章初用和久用会有所不同,初用的印章,字迹会清楚一些,用久了,印章的清晰程度会发生变化。此外,印泥的好坏、浓淡、干湿等,也会使印章钤盖后产生变化。边框的宽窄与盖印时的用力和下垫物有关,有时会产生宽窄不同的变化。印迹的清晰程度又与使用印章的人的手法有一定关系,有人盖印用力大,有人用力小,有人稍加摇晃,此外,下垫物的质量与多少,天气的冷暖,久置不用的印泥与经常使用的印泥,这些都会使钤出的印章效果不同,有的人还在刚盖过印章的印迹上撒上一些白粉或色粉,以防止书画作品挤压时的沾污。经常擦拭或刷洗的印章,与不经常擦拭刷洗的印章盖出的印迹也有所不同。一幅名家的书画作品,其印章也应该具有一定的艺术水平。特别是文字上不能有错误,一个的书画家,是不可能经常出现写错字、用错字的现象的。

- 字画鉴定

- 近代国画

- 电话联系